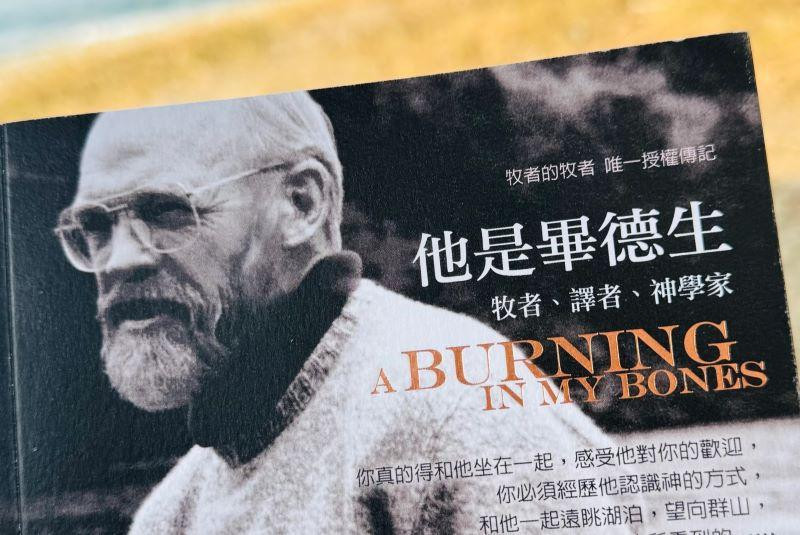

閱讀尤金・畢德生(Eugene H. Peterson)的傳記,對我而言,像是踏上一趟既熟悉又陌生的返鄉之旅,「福音」無疑是這趟返鄉之旅的唯一主題。

作者柯利爾帶領我們,沿着畢德生祖父母輩從歐洲移民到美國的遷徙路程,拉開尤金生命的福音序曲。柯利爾緊接着細細地記錄了尤金父親唐納狂熱投入肉攤工作、輕忽家庭照顧所造成的遺憾;同時,也勾勒出母親愛芙琳在傳講《聖經》時,眉飛色舞的奔放熱情。兩者間的反差與矛盾,逐漸構成了尤金生命的「福音座標」。

家族遺憾中的福音記號

柯利爾細膩地呈現畢德生生命的不同階段,甚至深入他與生命中幾位重要家人間的破碎關係與掙扎。不論是尤金深度自覺的日記,還是真實的訪談互動,都反映了尤金一路以來書寫破碎、描繪日常的動態福音視角。特別是從他擔任牧職的長子艾瑞克的眼光,來凝視尤金這個不完全的父親,更是讓我們認出這個家族中的福音記號。

尤金的小兒子列夫真實地指出「爺爺和我爸爸非常不親」,傳達出尤金父子關係的缺憾。尤金與艾瑞克爬到山頂,聽艾瑞克朗讀給父親的信之後說:「艾瑞克,我真的很抱歉。我沒意識到我對你做了這麼多我父親對我做過的事。」畢德生忙於牧會、錯過孩子成長的遺憾,與當年父親在肉攤忙碌的遺憾如出一轍。

作者柯利爾刻意勾勒出尤金想要避免卻無能為力的現場,並不是要複製希臘神話悲劇中弒父娶母的伊底帕斯宿命,而是要在尤金真實的困境中,將讀者帶回到《撒母耳記》中,耶西、大衛與押沙龍祖孫三人愛的困境裡。

被父親耶西遺忘的大衛,雖然也想成為好父親,終究因缺乏典範,而強自壓抑對押沙龍強烈的愛,直到被白髮人送黑髮人的悲慟衝擊,才吶喊出「我兒押沙龍,我兒啊我兒……」《聖經》作為上帝進行式的啟示現場,並不是邀請讀者成為軟弱的見證人或道德的審判官,而是向我們啟示那位看見我們軟弱的上帝,一直與我們同在。

翻譯聖經的福音行動

走過舊約學者與堂會牧者的十字路口,上帝給尤金的感動,逐漸深化為牧者與作家雙重的身分認同,隨着長年在牧職中深刻的自我覺察,以及對《聖經》就是上帝啟示的執着,尤金以翻譯《信息本聖經》作為一生事奉的最終章。

《信息本聖經》不只是一部被讚譽淹沒的震撼作品,也不是被攻擊者貶為「顯示譯者文采豐富」的創作文集,而是他總結了數十年在《聖經》現場浸泡的閱讀經驗、帶出的福音行動。翻譯《信息本聖經》之所以是個令人激動的福音行動,是因為尤金深知,沒有詮釋的翻譯是不誠實的烏托邦夢囈,同時他更確信,《聖經》是上帝在不同時代仍舊滔滔不絕說話的證明。

《聖經》神學訓練背景嚴謹的尤金,絕對不會恣意曲解《聖經》,甚至是利用《聖經》達到自己的創作目的;他的行動,道出「日常與啟示共融」的福音神學。傳承了母親闡述《聖經》的全情投入,輔以父親肉攤的凡俗日常,尤金深知《聖經》就是上帝與有罪人類同在的記錄,以及救贖的顯明。

真正的上帝國度

正是源於「《聖經》就是福音」的認識,尤金牧養時遇見倫理困局,並不會以議題、議程、議決作為識別標籤。尤金深知,如果《聖經》的存在是為了啟示福音,那麼,認識《聖經》、活出《聖經》,就必然意味着以福音作為行動的基礎。

這件事情,反映在尤金的牧養現場、筆耕的字裡行間,也在《信息本聖經》翻譯的詮釋斟酌中。尤金深知,不論是離婚、同性戀、暴力、自卑、驕傲……能夠與之對應的,不是一條一條的道德規範,而是要引導會眾進入《聖經》敘事中、上帝同在的現場。

福音,不是一套信念與說辭,而是花費一生之久,在基督裡的返鄉之旅!因為在家族悲傷故事中所冶煉出的敏銳,讓畢德生能夠對於太過確定的單一答案免疫。透過畢德生一生行經的足蹟,我們被引導進入一個廣闊的想像世界;讓我們在其中翱翔的,並非恣意揮灑的人本思維,而是對上帝堅定的信心,與祂啟示的信實!

未完待續的返鄉之旅——讀《他是畢德生:牧者、譯者、神學家》|莊信德By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://cchc-herald.org/