基本信息

詳細內容

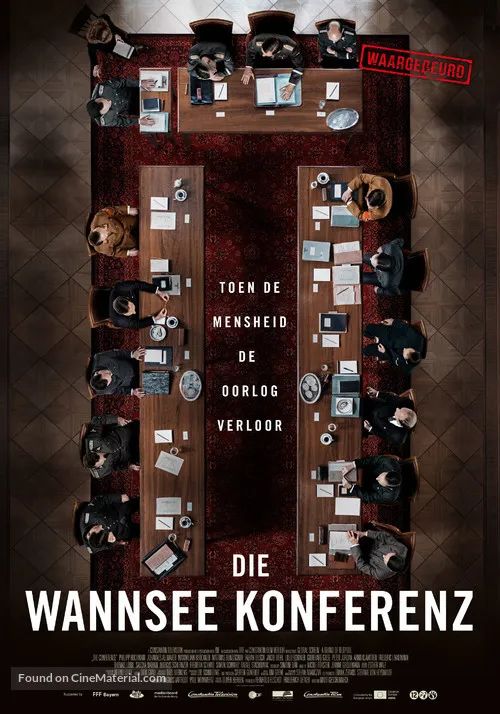

最近有一部电影,特别像是疫情被禁足,实在没办法才拍的。

几乎没外景,一群人坐在桌子前聊聊天,吃个点心,喝个咖啡…就拍完了。

然而,不少人却说,明明没有恐怖画面,却看得毛骨悚然…

德国柏林,雪后初晴。

湖畔,一栋古典住宅,静静地矗立。

一群举止文雅、打扮得一丝不苟的男士,或着军装,或着西服,先后进入了建筑中。

一场热闹的会议,即将开始…

90分钟后,会议结束了。

男人们酒酣饭足,满意地离开了小楼。

与此同时,世界上近千万的人,并不知道他们的命运已经在桌子上,被这群人悄然决定,从此一路拐向了深渊…

它记录了人类历史上,足以被钉上耻辱柱的一次会议。

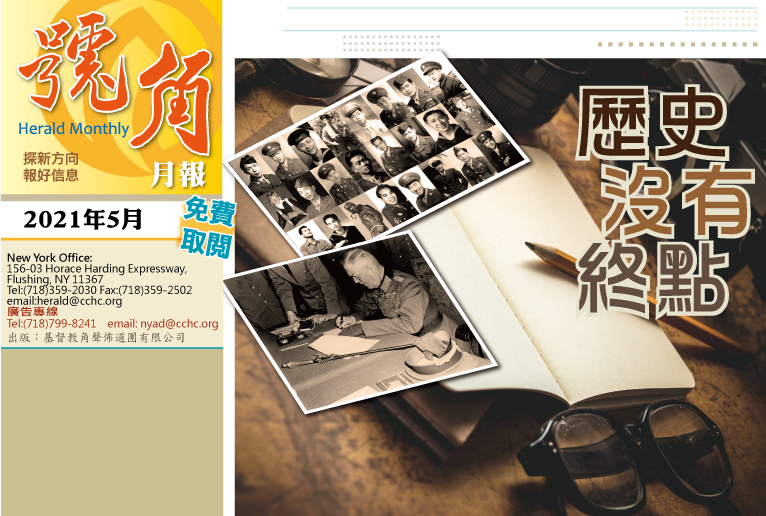

1942年1月20日,柏林万湖的一所小别墅里,包含盖世太保、内阁代表、军方等在内的15位德国高官、专家,认真讨论了如何彻底清除犹太人的计划。

大多数学者认为,万湖会议是第一个有关犹太人大屠杀的会议。

那次会议之后,人类历史上最快速高效、依托于现代科技文明的大屠杀,正式拉开序幕…

短短几年里,600万犹太人惨遭杀害。

特别是在被称作“死亡工厂”的奥斯维辛集中营,有大约110万人被杀害,其中包括20多万名儿童。

照片拍摄后没多久,他们就死在了集中营里

在这场会议里,你可以看到一群衣冠楚楚的社会精英,讨论彻底将另一个种族杀光的具体细节。

那氛围太诡异,仿佛他们讨论的不是鲜活的人命,而是一次普通的压力测试,一道并不复杂的数学题…

比如,他们相当严谨地分辨,到底哪些人算犹太人?

纯种犹太人和德国人生下来的混血儿,算犹太人吗?混血儿生下来的孙子辈,也算吗?

如果难以界定,这部分人能不能送去绝育?

比如,他们认真统计欧洲每个国家有多少犹太人,然后讨论决定,先从哪个国家入手驱赶。

德国本土的犹太人,特别是在柏林的,他们每一个都和日耳曼民族沾亲带故,处理起来有难度,怎么解决?

比如,转运犹太人用什么交通工具,费用由谁承担?

如果驱逐过程中,他们反抗怎么办?

于是有人提出,在他们上车时,交出钱财,签订协议,因为履行手续会让人产生秩序感,更容易让他们乖乖听话…

再比如,既然最终都要杀光,怎么杀才多快好省?

据统计,犹太人有1100万,一人一颗子弹,太浪费了,而且效率太低,一小时才能杀1000个。

按这个速度,杀光犹太人要花10000多小时,没日没夜地杀,要杀整整488天。

更关键的是,杀老百姓和战场上杀敌,感觉是不一样的,有的士兵才杀了百来个犹太老百姓,就快得神经病了…

为了效率,为了保障自己人的心理健康,他们想出一个“富有创意”的解决方案:毒气。

再优化一下,就有了方案的升级版:把犹太人送到集中营去,让他们自己修建集中营。

那里的毒气室,每小时就可以处理2500人…

这个方案,隔开了杀人者与被害者的距离,不会对屠杀者造成心理创伤。更方便的是,还有大型焚尸炉,死人直接化成灰,随风飘散,神不知鬼不觉…

从选址、到运输,以及后续的处理速度,纳粹把现代化生产的模式,成功移植到了屠杀这件事上,实现了流水化的高效运作…

奥斯维辛集中营|纳粹德国时期建立的劳动营和灭绝营,有死亡工厂之称。位于波兰南部小城奥斯威辛,约有110万人在奥斯维辛被杀害。

整部电影,充斥着一种别扭的诡异感。

它没有配乐,你可以看到一些无关紧要的镜头:粉妆玉砌的雪景,内饰豪华的小楼,摆盘精致的美食…

与会者在会议的间隙,讨论着朋友的离世、房子的布置和装修,恭喜对方喜得贵子,谈论绘画、音乐…

他们看上去彬彬有礼、谈吐文雅,事实上,在座的15个人当中,有8个拥有博士头衔,还有一个拥有两个博士头衔。

他们不是没有头脑的恶棍、疯子,正相反,他们很有文化,以异乎寻常的冷静,来做杀人的决定…

这才是最让人恐惧的。

他们精心策划杀人流程,争论着各种措施的利弊,仿佛从未想过,对象是活生生的人。

为什么会这样?

因为当时的他们,认为自己是在做一件正确无比的事。

只要稍微了解一些二战历史,可能都知道,在战后审判中,很多德国战犯为自己辩解:我是在执行命令,我不得不那样做…

学者称之为:平庸之恶。

这种放弃思考,对命令的无条件服从,让人不忍苛责…

但事实真是如此吗?

在《奥斯维辛:一部历史》一书中,却有个颠覆这一认知的观点:

很多纳粹分子,根本不是不动脑子地服从,相反,他们头脑灵光、积极创新,尽心尽力完成领导布置的KPI,把杀人的活儿越整越“漂亮”。

正如《万湖会议》向我们呈现的,一群掌握知识和技术的专家,在策划如何杀人这件事上,相当有主观能动性。

他们积极讨论,主动献计献策,有人甚至提前做了大量调研和实验,证明措施的可行性…

高层是这样,下层也不例外。

我们在很多电影里看到,在被送进毒气室之前,党卫队会非常客气地对即将赴死的犹太人说:

请脱掉您的衣服,整理好您的物品,你们现在要去洗澡和消毒,然后你们会被带去自己的营房,有人会给你们送去热汤,洗澡的时候别被烫着了!

哄骗的过程和谐而欢快,让屏幕外的我们毛骨悚然。

事实上,这是纳粹基层工作者在多次实践后,主动归纳总结出的经验。

哄骗人们进毒气室,比完全依靠武力更容易,也能减轻施害者的压力。

此外,还有一个现实考虑:死后扒下衣服非常困难,让他们自己脱,甚至叠好,太省事了。

万湖会议之后,毒气室也经历了多次改良。

比如,由于临死前的尖叫声太过惨烈,容易引起周边居民的注意,于是他们把毒气室搬到偏僻的角落。

后来,又有了容量更大,一次可以毒杀1200人,排气效果更好的毒气室。

再后来,他们给毒气室的门加上了“窥视孔”,尸体不需要再从地下室运到地面,就可以直接火化…

这些,都是下层纳粹分子的“自主创新”。

屠杀,固然是希特勒下的命令,但如果没有下层的主动内卷和推波助澜,灭绝行动不会发展到如此残酷、邪恶的地步…

那么问题来了,难道这些人,从没发现,杀人是不对的吗?

事实是,他们中的很多人,是发自内心地厌恶犹太人。

一战之后,德国签署了丧权辱国的和解协议,国内怨声载道,希特勒和他的追随者很容易就把德国的犹太人打成了替罪羊,让他们为德国的困境负责。

当时的德国,从上到下充斥了“反犹思想”,以致于战后多年,不少纳粹党员,依然对他们的罪行毫无悔意。

一名纳粹党员说:如果要用一个词来总结我在纳粹德国的经历,我会说,天堂。

还有人说:当时的我做了正确的事,只不过现在,正确的定义变了…

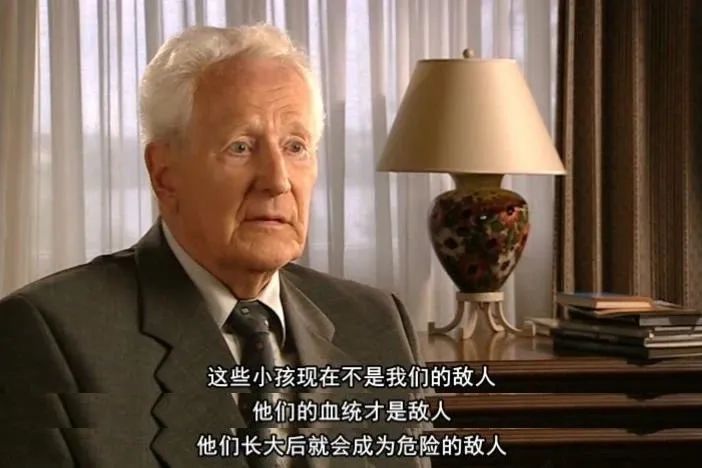

记者追问:那杀死小孩也正确吗?

他说:敌人不是那些孩子,而是他们身上流淌的血,他们长大后将要变成那个危险的犹太人…

如果纳粹当中,还有人意志还不坚定怎么办?

电影《万湖会议》,生动地向我们展示了把屠杀合理化的“话术”:

有人说,某一个犹太人并没有做错什么,立刻有人回应:对待犹太人这个群体,严厉的态度是必须的!

有人质疑,杀人是不是太残忍了,立刻有人回应:那比让他们饿死好,这是最人道、最经济的。

有人提议,能不能分情况讨论,有人回应:要化繁为简,要向大方向靠齐…

你跟他们谈个体,他们跟你说全局,你跟他们说眼前,他们叫你放眼未来。

他们甚至说:战争固然不好,但它也创造了机会,让我们能够激烈地干预社会,用宏伟蓝图去改造社会。今天我们负重前行,是为了子孙后代能享福。

而一旦跨过人性底线,屠杀犹太人的工作,就变得异常简单。

集中营远离一线战场,不用出生入死,况且从犹太人身上搜刮的钱财,名义上要送到国库,实际上被层层贪腐…

于是,屠杀犹太人,成了一件既能获得现实利益,又能满足权力欲望的美差。

在这儿,他们为所欲为、穷凶极恶,越是冷漠无情,越容易升官发财…

怎么样恶毒的词,都不足以形容他们的罪行…

但你可以想象吗?他们在成为刽子手之前,不过就是普通人,是好儿子,好爸爸,好员工,好公民…

这不是反人性,这恰恰就是人性。

在二战中,600万犹太人,遭到纳粹的残忍屠杀。

我们相信世间有公道,但历史狠狠地打了我们的脸。

直接或间接参与大屠杀的纳粹,大多没有遭到任何的处罚。

战争结束,他们重新过上了普通人的生活,成了面包师、牙医、伐木工、教师、汽车维修工…

而集中营的幸存者,在经历了如此深重的苦难之后,始终没有得到足够的补偿。

这些年来,我们看过不少关于二战的影视作品,光是万湖会议,就拍过至少三部,分别是1984年的《万湖会议》,2001年的《阴谋》,和2022年的《万湖会议》。

但我想说,这类题材,无论翻拍多少次,都不嫌多。

关于战争和侵略的描述,通常是一堆数据,几篇陈述,历史课本里,几张模糊的黑白照。

对于历史的反思,我们或许只会,止步于喟叹和唏嘘。

然而,当我们得知,一个民族可以疯狂仇恨另一个民族,到这个地步;

当得知,人类可以为了消灭同类,而创立精确高效的责任分配计划;

当得知,为了一己私欲,人类可以如此轻易地放弃底线和原则;

当得知,温良的普通人,在获得不受约束的权力后,有可能变成猛兽…

关于生命,关于杀戮,关于沉默,关于人性…

或许,我们会有更深远的注视,更长久的反思。

他們既然故意不認識神,神就任憑他們存邪僻的心,行那些不合理的事;

裝滿了各樣不義、邪惡、貪婪、惡毒;滿心是嫉妒、凶殺、爭競、詭詐、毒恨;

又是讒毀的、背後說人的、怨恨神的、侮慢人的、狂傲的、自誇的、捏造惡事的、違背父母的、無知的、背約的、無親情的、不憐憫人的。

他們雖知道神判定行這樣事的人是當死的,然而他們不但自己去行,還喜歡別人去行。

《聖經-羅馬書》1:28-32

本文純屬作者觀點,不代表角聲佈道團立場與發言

.jpg)