基本信息

詳細內容

利百加曾工作35年的印度班加罗尔浸会医院,目前收治了二百多名新冠病人,大量医护被传染。利百加在当地创立护理学院,几百名农村女孩走进宿舍前从未见过床,三年后完全被改变。她不但负责手术,还帮护士和麻醉师擦洗,甚至打扫卫生。她还参与建立90多间教会。

编者按:利百加·安·奈勒(Rebekah Ann Naylor),医学博士,曾在印班加罗尔浸会医院(Bangalore Baptist hospital)担任外科医生和医院管理工作;2017年,利百加被美国外科医生协会授予“2016年度辉瑞(Pfizer)人道主义奖”;2020年,任西南浸信会神学院宣教学教授。

近日,印度新冠疫情激增,医院床位紧缺,引发国际社会强烈关注。

曾在印度工作35年美国医生利百加·安·奈勒5月2日接受采访时说:“当你在电视上看到人们痛苦的画面,人们在医院外挣扎着呼吸,以及燃烧的尸体时,那种失去生命的悲伤令人窒息。那里仍然是我的家,我最亲密的朋友们都在那里,我曾经工作的医院收治了200多名新冠患者,大量工作人员也感染了。他们不得不不断地把人拒之门外,因为根本没有地方安置。”

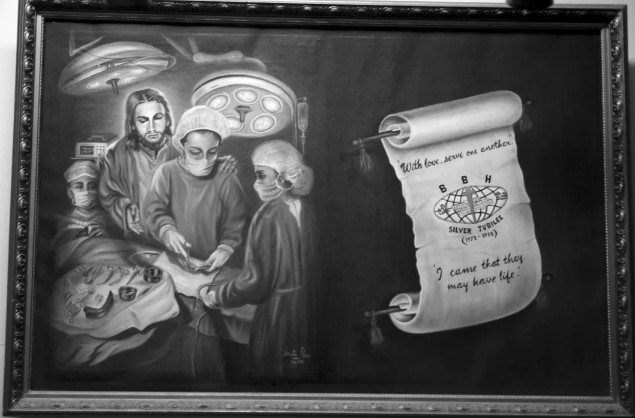

手术中的利百加

当利百加还是个小女孩的时候,神就透过家庭环境的影响,播下医疗使命呼召的种子。她的父亲罗伯特·奈勒曾是西南浸信会神学院的院长,禾场工人们经常在家里和神学院呆上几个星期,讲述他们的经历。六七岁的时候,利百加一读到美国女外科医生艾达·斯卡德尔(Ida S. Scudder)医生的传记,就被深深触动,斯卡德尔医生远赴印度韦洛尔,在当地建起基督教医学院和医院。

13岁时,利百加就领受到上帝对她在医疗使命上的呼召。1964年从贝勒大学(Baylor University)获得化学学士学位后,她于1968年在范德比尔特大学医学院(Vanderbilt University School of Medicine)获得医学博士学位,成为一名外科医生,并去曼谷、香港等地的浸会医院参观和实习。

当时,女性成为外科住院医生的机会很有限,但是她相信上帝的带领。1973年,她在西南医学中心和达拉斯帕克兰医院完成了外科训练,成为这两所医院首位普通外科住院女医生。之后她获得了美国外科委员会的认证,成为美国外科医生学会的会员。

1973年,利百加被任命为海外使命部( Foreign Mission Board,现为国际使命差会International Mission Board)成员。在为期13周的使命培训和一个学期的神学院学习后,1974年初,利百加被派往印度,开始在卡纳塔克邦首府班加罗尔浸会医院做外科医生。

班加罗尔浸会医院

这所医院于1973年1月落成,拥有80个床位,每年可接待七千名门诊病人和六千名住院病人。利百加回忆自己首次在印度手术的经历时说:“我的第一个手术是为乌玛做输卵管结扎,她是一个有很多孩子的印度女人。她必须在医院里待到产后十天,因为印度人认为妇女是不洁净的,在这期间应该被隔离。”这些年来,她为病人做的手术包括剖腹产、截肢、舌癌切除、肠道切除、乳房切除、阑尾手术等等。

在服事开始的一段日子里,利百加经常感到沮丧,因为在门诊时发现需要手术的病人,预约后却没有来手术。然而这些手术并不是可有可无的,她不得不学习适应拒绝手术和失约的挫折。因为很多人只要及时治疗,得到更好的护理,生命就可以得到挽救。

这些挫折帮助利百加更认识到早期预防和治疗的必要性。1999年初,她在附近的村庄组织并建立了第一个乳房营。她带着两位护士组成的医疗小组,去城市贫民窟和周边的农村,向妇女传授乳腺癌知识,为她们做检查。她使用自己设计的挂图,教女性如何进行乳房自查及预防乳腺癌。第一次就有350多名病人参加,以至于警察不得不关上大门,免得拥挤的人群妨碍检查。医疗小组每三个月回访一次。在社区卫生组织的支持下,这些最初的营地逐渐演变为定期进行的活动。

有一次,护士桑德拉发现重症监护室的一个病人需要紧急手术。利百加从她在医院的住处跑回手术室。作为在场唯一的手术团队成员,她亲自为病人做术前准备。当手术小组其他成员从家中抵达医院时,所有准备工作已经就绪。她以病人的生命为优先,只把自己作为团队的一员,帮助护士擦洗,帮助麻醉师擦洗,甚至在手术间隙还打扫手术室的卫生。

医院的护理主任弗洛拉修女讲述了她最初在手术室当护士的经历。每次手术后,利百加都会问护士们从刚刚的手术和病例中学到了什么。利百加教她们解剖学,教她们如何在手术室里协助手术,帮助她们成为高效的外科护士。

利百加在护理学院上课

从1974年到2002年,利百加在班加罗尔浸会医院工作的二十八年里,医院经历了显著发展。利百加从最初的临床外科医生,最终担任了医务主任、行政人员和医疗主管的角色,同时也在缺乏医生的产科和妇科工作。一段时间后,病人从四面八方赶来找她接生。每天早上六点半她就开始查房,一直工作到夜里。

在她的努力下,医院将床位从80张增加到160张。她于1996建立的护理学院(现在被称为利百加·奈勒护理学院)一直备受赞誉,她也是这所学院的解剖学和生理学教授,并于1999年8月见证了第一批学生的毕业。多年来,共有500多名年轻女性以优异的成绩毕业。

在回顾多年的教学经历时利百加说:“许多学生来自弱势的社会阶层,尤其那些来自农村的女孩,她们接受的教育与班加罗尔的女孩完全不同。为了入学,她们必须参加英语考试……我敢肯定有些女生在走进宿舍之前从来没有见过床,更别说睡在床上了。这些年轻的女孩很害羞,但却是我教过的最积极的学生。她们非常自律,非常努力。三年后,她们完全被改变了,在专业上完全胜任,也很自信。她们花了很多功夫装备自己,与此同时,她们也很开心。”

每次手术前,利百加都会和病人一起祈祷。周日,利百加还在医院的祈祷大厅主持医院的礼拜。她邀请病人们来做礼拜,她也经常在信息分享的时候用圣经里的话挑战每一位参加者,让他们成为更积极的见证人,更完全地委身于基督,并以身作则带领他人归向基督。1986年的记录显示,该医院的病人中有152人信主,并成立了七个圣经学习小组。

现为浸会医院院长的亚历山大·托马斯(Alexander Thomas)医生在评价利百加时说:“她总是鼓励下级同事,是她帮助和鼓励我在医院里开设了骨科。今天,它是一个拥有研究生教学项目的科系。她的使命超越了日复一日的治疗,她对上帝的信仰是绝对的。尽管她日程繁忙,但她的灵性从未动摇,她知道自己在这里是为了服侍上帝和彰显神的爱。她总是抽出时间带领不同的团体学习圣经,与教职员和病人一起分享,一同祷告。大多数人会因所处的世界而被改变,很少有人能改变他们所生活的世界,但利百加属于后者。”

利百加也培养了许多医学生,其中,约翰·阿南(John Anand)在浸会医院完成了普通外科住院医师实习后,在随后的25年里在印度南部的教会医院工作,担任外科主任和医务总监。乔伊·托马斯(Joy Thomas)成为一名出色的妇产科医生。“我教他基本的普通外科手术,比如治疗溃疡穿孔和阑尾炎。乔伊和妻子一起前往印度奥里萨邦的丛林,与狮子、老虎、熊以及几乎嗜食同类的人一起生活。在他们中间建起一所教会医院,乔伊是唯一的妇产科医生,必要时还担任普外科医生。”

这幅画描绘耶稣在利百加做手术时就站在她身后

利百加经常用毛毡板做道具,把圣经场景和像纸娃娃一样的人物放在上面,在医院的祈祷大厅讲圣经故事。斯科特·米德尔顿(Scott Middleton)医生说:“毛毡板在美国教会中已经停用了几十年。那些印度人聚精会神地坐着听利百加医生说话。毛毡板弥合了语言、文化和宗教背景造成的差距。”利百加有两种大小不一的毛毡板,在祈祷大厅用的是大的,去农村时就用折叠的小毛毡板。

利百加带领医护人员一起查经和祷告。在一次祷告会上,有人提到班加罗尔的五所医学院里都没有基督徒团契。她们坚信自己应该为此祷告。在接下来的一周,这些姐妹报告说,她们在这五所学校的每一间都找到了至少一位基督徒,他们都欣然同意在他们的宿舍里开始圣经小组的学习。于是,印度福音医学团契(Evangelical Medical Fellowship of India)在班加罗尔的团契便成立了。这个团契为学生提供了强有力的信仰支持,并鼓励他们勇敢做见证。

除了担任外科医生和教授,从1999年到2009年,她在卡纳塔克邦的国际使命差会担任战略协调员和教会植堂者。在印度35年的工作中,她帮助建立了90多间教会。

回到美国后,利百加加入了位于达拉斯的德克萨斯大学西南医学中心(University of Texas Southwestern Medical Center)担任临床外科副教授近十年,直到2010年退休。退休后的第二年,她帮忙建立了一家免费诊所,为沃斯堡附近没有保险的低收入人群提供免费医疗服务。之后,她开始担任浸信会全球响应组织(BGR,Baptist Global Response )的全球保健顾问,动员和培训保健人员,以满足世界各地的需要。

在一次演讲中,利百加提到了她所钦佩的女性慕拉第(Lottie Moon),慕拉第曾在中国服事近40年,熟悉包括中文在内的8种语言。利百加说:“就在慕拉第被国际使命差会任命到中国服事一百年后,我也有幸被该组织任命去印度服事。这些年,世界真的变了。慕拉第去中国要用四个月,我们可以在很短时间内去世界上任何地方。当我回顾过去三十多年的服事生涯时,我意识到有些事情却几乎没有改变,那就是我们世界的迷失和上帝对迷失者的爱仍然是一样的,神仍在呼召祂的百姓。”

2011年,班加罗尔浸会医院成为印度第一家获得国家认证的教会医院,医院在教学、护理、管理、病人关怀等方面获得多项国家级奖项。在印度对基督信仰的迫害日益增多的情况下,医院在方法上做了一些调整,但并没有撤回委身基督的承诺。2019年1月,在医院成立的周年纪念活动上,院方以利百加的名字命名了护理学院。利百加说:“我将继续把自己的知识和多年的经验传授给下一代受呼召的人,让他们继续为基督向外传福音”。

2020年8月20日,西南浸信会神学院任命利百加为传福音与宣教教授,她也是神学院第一位担任该职位的女性。国际使命差会主席保罗·奇伍德(Paul Chitwood)说:“在我们的差会,利百加的名字是医疗使命的同义词,她的倡导是我们今天有更多的医疗专业人员在海外服务的主要原因之一,比历史上任何时候都多。”

退休后利百加一直心系印度,每年仍会去印度服事两次。“频繁访问使我能与年轻的领导和员工建立友谊。即使同事们都退休了,我仍然与他们保持着密切的联系。每次当我到达班加罗尔机场,开始进入城市时,我都觉得自己像是回到了家。”

眼下印度疫情肆虐,作为一名基督徒医生,利百加直言不讳地说:“这是一个悲剧,但我们需要祷告,上帝会使用这些环境把人带到祂面前。我们也为政府领袖如何处理危机祷告,为全国的医护人员和心理辅导员祷告,求主怜悯并结束这一切。最重要的是,祈祷人们能了解希望的真正来源,让那些悲伤的人认识这位拥有所有安慰的主。他们中有许多人从来没有听说过福音和耶稣的名字。”而这,正是她被呼召把一生最宝贵的年华献给印度这块土地的原因。

(本文参考了《Missionary Surgeon in Changing Times》一书,以及International Mission Board、Baptist Press、American College of Surgeons、Dallas News等网络资源,一并致谢)

本文純屬作者觀點,不代表角聲佈道團立場與發言

.jpg)