基本信息

詳細內容

在近年來的事工活動中,基督教角聲佈道團紐約總幹事陳熾牧師反思到,移民到美國的各類華人藝術家,包括各行各業的創作者,缺少充分發揮創作才華的平台。鑒此,角聲成立了角聲藝術文化中心,旨在為藝術家們打造藝術展覽空間。這個想法的靈感源自於改變社區精神氛圍的心願,希望藝術作品為人們帶來心靈的啟迪。

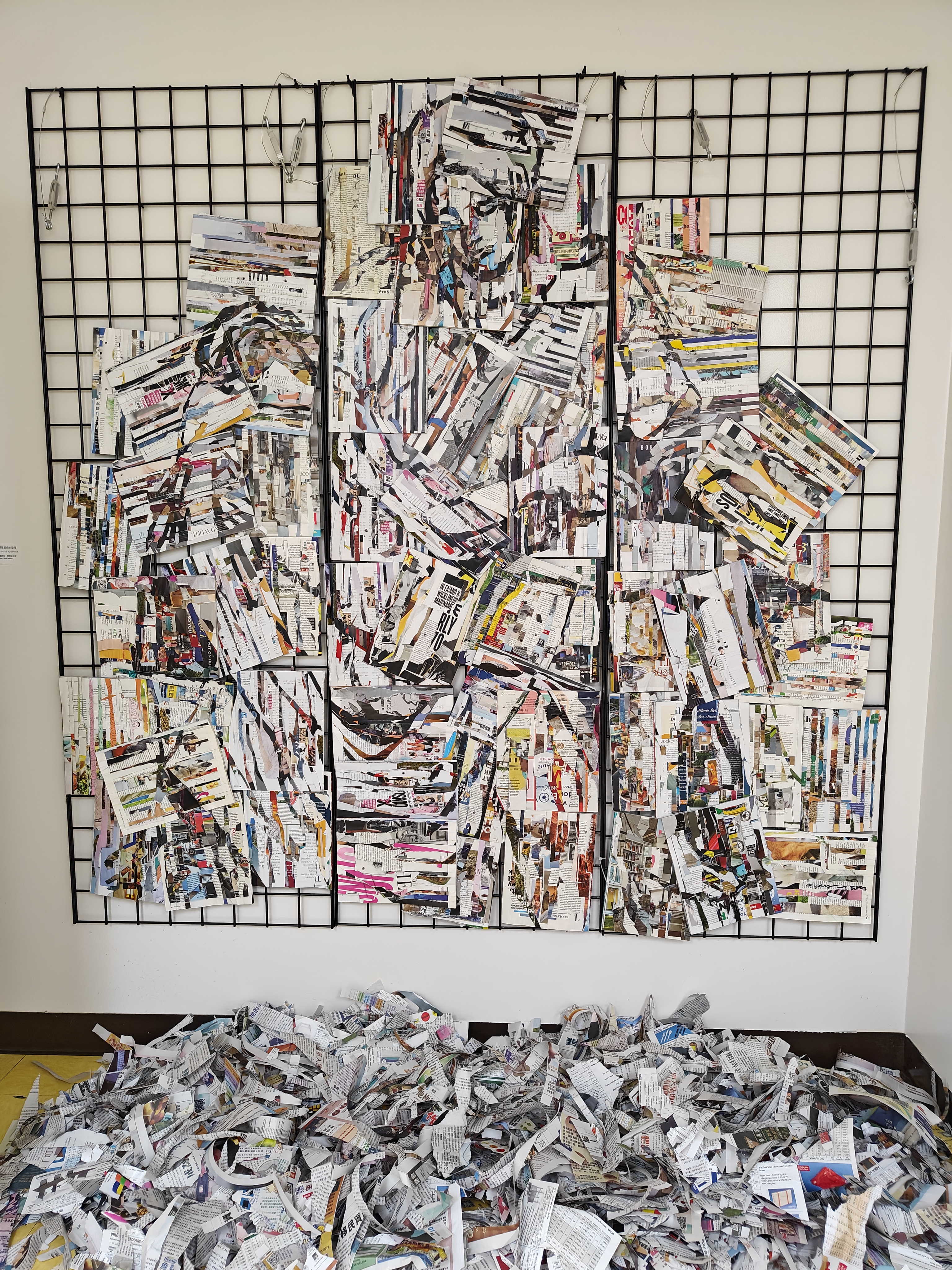

2024年3月30日,正是復活節前一日,「身體復活——李枪當代藝術展」在角聲藝術文化中心首展開幕。策展人郝青松博士介紹了藝術家李槍的作品。他表示,在这个充满媒体和图像的时代,艺术家李槍以其独特的创作方式,挑战着传统和现实。他的作品不仅是对印刷时代向图像时代转变的隐喻,更是对当下媒体社会的深刻警示和启示。通过撕裂和重新塑造,李槍的作品呈现出一种死而复生的生命力,让人们重新审视历史、媒体和自我。

新聞發佈會現場(李槍左二,陳熾牧師右二,郝青松博士右一)

他表示,藝術家李枪的創作首先隱喻了印刷時代向圖像時代的轉型。印刷術的出現和傳播曾極大地推進了歷史進程,今日世界又進入到印刷業的危機時代。印刷術曾經指向出版自由,而今一方面被人本主義和工具理性韩制而湮沒真理,一方面又面臨大眾化圖像時代的衝擊。

在讀圖時代,印刷文字就像歷史的殘屑一樣灑落一地,正如李枪的創作程。他撕下一條條紙屑,好像在抛棄知識中那些无用的垃圾。撕的方式似乎很暴力,卻是一種熊度。世間很多偽装,看起來冠冕堂皇,掩蓋了真實的生命底色。如果不改變内在的邏輯,你寫的一切文字都是在幫助律法主義者和道德主義者更加偽善。

紙屑如同音符在鋼琴上跳躍

這是一個死去活來的藝術過程,正如十字架上的死去和復活。李槍撕下不計其數的紙屑,重現了米開朗基羅偉大的《聖殤》圖像,瑪麗亞懷抱聖子的哀傷卻不是世界的末日,死亡只是救贖計劃的前奏。我們在李槍的藝術中如同聽到角聲,第三日身體必要復活 。

再度悲傷的聖母(複刻米開朗基羅《聖殤》)

并且,李槍也在創作中警醒現時的圖像時代。圖像無疑比文字更為形象和直接,但與文字一樣依然受制於媒體的傳播。本質而言,印刷和圖像都屬於媒體時代。媒體中彰顯的是虚擬真實,這是一種觀念中的超真實,比客觀真實更真實。所以,在媒體中曲解和誤讀的圖像常常以超真實的面目迷惑世人,但讀圖時代的人們會不假思索地選擇完全相信,並非所有的圖像都值得纪念。所以,他認爲當代的人們要撕去圖像的虚擬装,去芜存菁。

自由女神

藝術家李槍於2023年移民美國,感謝角聲對他展覽的支持。在廢棄的書刊時代,李槍也希望通過撕紙創作讓社區居民參與其中,既創作出新的藝術品,又能起到減壓作用。他還呼籲民眾帶上家中廢棄的雜誌參與展覽。

陳熾牧師邀請所有移民美國的華人藝術家來到角聲藝術平台,發揮他們的創作才華。他見證了許多在中國移民的藝術家因生計所迫只能在底層工作中艱難生存,不希望這些藝術家的才華在生活的壓力下荒廢。地上的碎紙與創作出的作品,仿佛《聖經. 以西結書》中骸骨復活的場景一般,寓意深遠。他認為,藝術就是創意,是有生命的,就如同上帝創造萬物和人類的創造力一樣,藝術也將為社區注入生機。

李槍藝術簡歷

李槍,是一位當代視覺藝術家,現在生活、工作於紐約。作品涉及到版畫,雕塑,影像,行为藝術和装置藝術。2009 年開始「撕書」作品,以雜誌和書為媒介通過「撕」的破壞性行為表現當下時代的不確定性和脆弱性,從雜誌中撕下的碎片成為作品的一部分,使作品一個正在發生的現場。從「土地痕跡「到」文化肌理」貫穿藝術家三十多年的藝術實踐。

主要作品有《每一根樹幹都可以通向另外一根樹幹》2021 年,《皮表之下》2020 年,《為什麼新聞總是黑白》2019 年,《海水》2018 年,《圖書館計劃》2016 年,《你懂得》2015 年等。

本文純屬作者觀點,不代表角聲佈道團立場與發言

.jpg)