基本信息

詳細內容

2021年疫情期间关在家里,无法去教会,作者开始用Podcast制作了一档节目“不在教会的日子”,除了回应基督徒被疫情打乱的生活,作者也想呈现出在辅导陪伴弟兄姐妹的过程中,许多人真实的挣扎与信仰的困境。

2022年初,作者在Podcast节目推出“教会常见语录”的企划,好奇大家最常在教会里听到什么话?作者用网络问卷号召投稿,没想到当天就收到很多信件,作者跟主持搭档核桃愕然发现:我们收集到的竟然是“教会伤害大全”,原来教会常见语录如此怵目惊心!那么多残酷的话语、伤心的故事,让人不敢相信是真的,但又觉得这些话语似曾相识。

可见,这并非单一事件,这份沉重感让我们在电话中一起祷告,整个晚上慎重地整理材料。最后,我们采用质性分析研究方法,做主题单元分类,尝试传达出这个发人深省的现象,用趣味的包装方式推出了3大系列——“年轻人翻白眼篇”“最高境界属灵骂人法”“你的白目我的眼泪”。在插科打诨背后,其实谈的正是如何说话不要伤人,对什么是彼此相爱进行了神学反思。

教会不是充满了爱?

从某一个层面讲,教会是社会的缩影,我们一方面欢喜蒙受恩典,一方面仍深受旧的习性和文化的影响,用习惯的方式彼此对待。在华人文化中有许多美好传统,如敬重长辈顺服受教、追求和谐以避免冲突、努力刻苦以求温饱。当我们浸泡在文化中,很自然地享受传统的好处,也容易滥用约定俗成的社会共识,例如:在教会中异议份子总是招人侧目;不愿意配合服事顾念个人需要者,被认为不合群;年轻人想要革新变化,被解读为有欠思量……

教会确实像一个大家庭,家庭的特点在于长期相处又熟悉的关系,人们渐渐会摸索出最不费力的互动方式,例如:爱唠叨的母亲,很可能搭配的就是充耳不闻的配偶与孩子。这些习惯的互动模式一开始自然行之有效,但是随着家庭成员踏入人生不同阶段,冲突也相应而生,如权威的父母与叛逆青少年沟通产生的张力。亲子之间需要接受变化带来的不舒适,才能在彻底被消耗殆尽之前,找出新的关系模式,继续延续情感的亲密,不然难以避免家庭关系的破碎与决裂。

如果家人相处之间都那么难了,我们与教会弟兄姊妹相处,同样有许多互动的张力,只是往往受伤的人难以启齿,担心自己错怪了牧长同工?担心自己不够顺服?担心抱怨是不属灵?所以那些潜藏的伤害就在关系的暗潮下流动,没有解开的心结,没有修复的关系,没有制止的言语伤害,让有些人留在教会,却关起心门小心应对,不留下任何把柄遭人诟病。有些人则带着伤口默默离开,不敢再轻易踏入教会,也不知道该如何重拾信仰。

如果我们要真实地活出信仰,就要接受真实的关系是以爱滋养,需要尊重每一个人独特性;同时,每个人都愿意一起为了关系共同努力。当我们愿意侧耳倾听那些受伤的心灵,了解他们经历过什么样的故事,就有机会从他们的故事里找到“珍珠”,找到教会如何落实彼此相爱的方式。

让年轻人受伤的话语

在整理这些“教会常见语录”时,我先注意到的是18-25岁的年轻人,最常听见的话语就是命令与要求,例如:“你要懂得感恩”“要顺服权柄”“年轻人就是要起来服事”,等等;并且当发生以下两大类状况时,年轻人毫无意外地就会被指责:

第一类是“违背教会教导”。有一个让我印象特别深刻的故事,来自一位已经离开教会的年轻人。他说小时候教会规定不准玩电动游戏,认为游戏是撒旦的诡计。忍不住犯规的他,被没收了电动玩具。几个大人围着他训话,并在他面前用铁锤将电动玩具敲坏。可以想象,那样的场景给孩子造成何等的惊吓与压力,甚至产生童年创伤。如今他回想起来仍然觉得很荒谬,导致他后来离开教会。

第二种是“没做到教会期待”。最常发生的是当年轻人分身乏术,出现健康或课业危机,必须婉拒过重的服事时,就会听到类似这种说教:“我们应该舍己跟随主”“时间是安排出来的”,或是酸言酸语“都有时间约会,怎么没空来服事?”“你时间那么多,为什么不探访?”让他们感觉不服事,就会对不起教会。因而即使强迫自己服事到身心出状况,也不敢再开口求助。

这些话语伤人之处并不在字面解读,而是背后隐含的评价,指责年轻人不够为主摆上、不能承担责任、不够属灵;但事实上,在这个过程中,年轻人感受到的是教会更关心“事工”缺人的压力,而不是真正对同工生命的关心。

远不止于情感上的受伤

当我细思这些话语背后的伤害,其实问题带来的深远影响,远不止情感上的受伤。

在刚成年的时候,重大任务是发展自我认同、活出梦想,年轻人借此决定自己是谁,以及自己想如何运用生命,这会成为进入成年世界的第一个框架。因此,梦想是具有盼望的想象力,帮助人们在这个刺激不断的世界里,找到自我定位并活出生命的热情,用信仰的语言来说——梦想就是呼召!

所以,当年轻人在服事中操练时,他一边发展对自我能力的认识,一边也会苦恼于实践的种种困难,这正是他摸索呼召之路必经的挑战。当教会长辈想要培育下一世代为主发光的信徒,需要赋予年轻人权责,相信他们的可塑性,也与他同行生命中的难处,这才是对门徒生命的塑造!

很可惜的是大多数成年人,接受的都是权威责备型的教育,以至于当年轻人表达自身困难时,个别长辈们很自然会站在年轻人的对立面,想用施压与说教来激励年轻人成长,效果却适得其反,也造成许多误解和伤害。让年轻人感到自己被当作工具人使用,不被允许有负面情绪。这种打压传递出的讯息,让人以为唯有他做到教会想要的样子,像一个乖孩子,才能被众人肯定。

处于成年初期的他们,内心强烈渴望独立,然而在这种压力下,最容易出现的心态就是反抗体制,离开教会就成为一个选项,让他能挣脱被否定的痛苦感,远离受挫的环境。

所以,当我们看见年轻人“脱轨”的行为,不探问原因就定罪,特别容易对其造成灵性的伤害,让他们对教会失望,甚至远离上帝。

以属灵包装的责备

当我综览25-45岁网友的投稿,发现还有一个令他们受伤的问题,问题是以属灵包装的责备。这种话语犹如一种杀人于无形的“冷兵器”,等你回过神儿,听懂对方的言外之意,已经错过反击的时间,往往造成内伤淤积。例如:“没遇到对象是因为你没预备好”“事情没成就是你祷告不够”“委身要大于情绪”“长辈说的话都是为你好”,等等。

类似如此的公式逻辑,不外乎你会遇到困难,是因为你信心不够、努力不够,这种蕴含指责的“属灵劝慰”,其实终止了对话,并不在乎对方的挣扎和痛苦,几乎等同于在人的伤口上撒盐。以至于信徒心中有一股愤怒,他们看见教会说爱,却对人真正的问题视而不见,这种表里不一,让人感到虚假与心寒。于是,他们渐渐地学会在教会里表现得宜,避免遭人口舌,却也不容易再接受到他人的善意,很难与人有真实的情感连结。

用标准答案否定人性的煎熬

我们应该都有这种经历:当自己讲出烦恼,别人马上给出一个你早就知道的建议或提醒,甚至当我们听到有人遇上烦恼,标准答案也会在第一时间就冲口而出!所以在教会常常会听见“上帝有他的美意”“你要交托给主”“凡事祷告、凡事谢恩”“苦难是化妆的祝福”……这些表面安慰的话语,却往往使正在受苦的人,感觉只得到了空洞的安慰,没有实质的帮助。当对方口头说要关心你,却没有真要花时间听你长谈,或是付代价帮你度过难关,这些关怀就像是标准答案,听在耳中既像是风凉话,也像是想结束话题的暗示,你只好礼貌性地住口不言。

在华人文化里,我们习惯用羞辱、责备来“忠告”孩子不要犯错,因此当人努力到极限,却还是做不好的时候,早已不断责备自己,或许当他好不容易开口求助与婉拒服事时,这样一句“你再回去祷告看看”,话语虽是轻轻落下,在当事人耳中却是沉重的打击,也没有勇气再当面为自己申辩,即使身处教会,却感到无比孤单,求助无门。

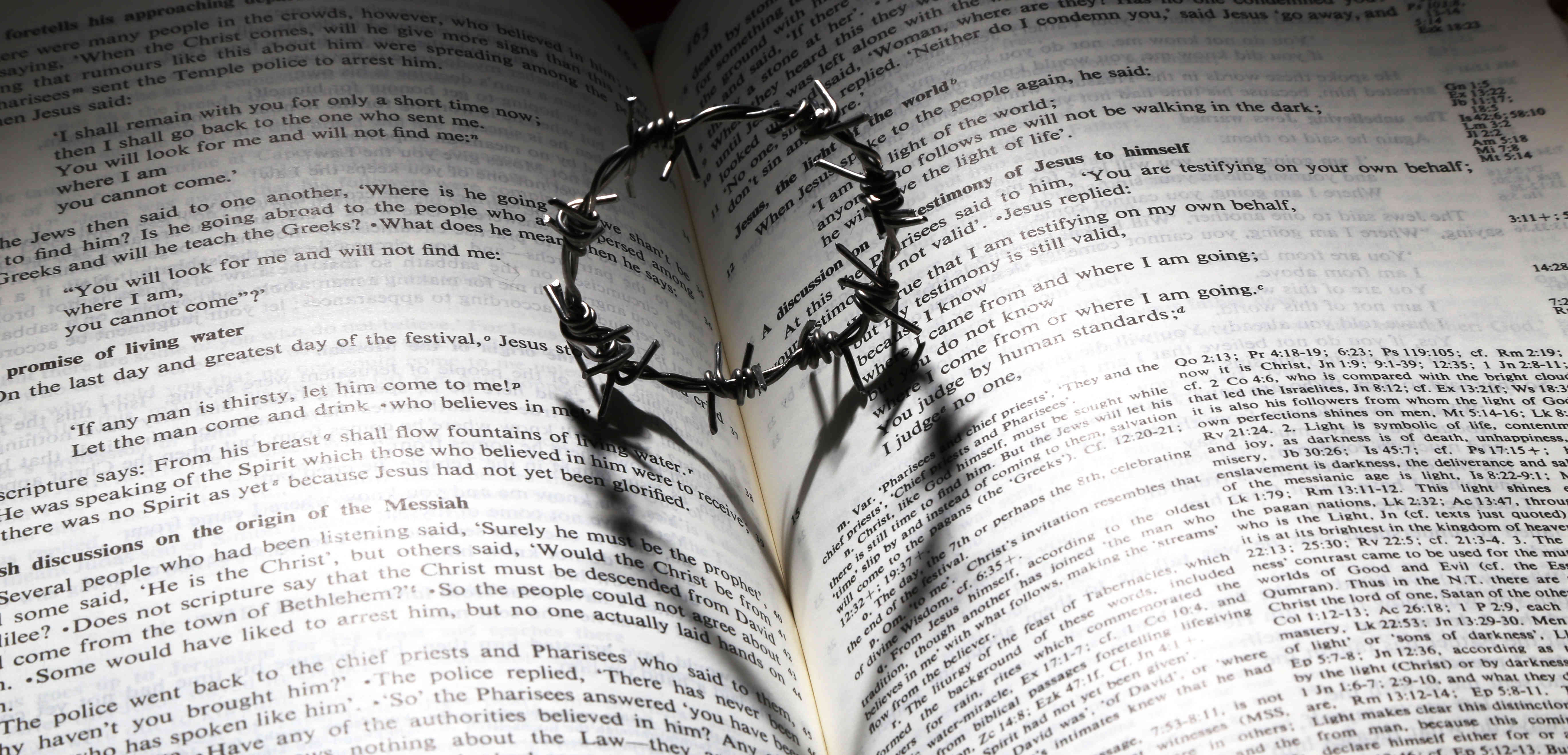

爱是经验性的,不是嘴巴说的

《编织灵魂的话语》一书的作者克莱布曾说过:“每一次的谈话,不是激发就是消灭我们对神的渴慕……”我们都知道把话说得好,会像金苹果落在银网子里(参《箴言》25:11),使人生命得益处;那么基督徒之间的交谈,如何能无误地彰显上帝的能力,使我们的心灵活络起来,在恩典中充满温度,能激励人的生命亲近天父呢?

让我们回想自己低潮时刻,是否有时候难以说清楚自己正在面对什么,内心又有什么感受?我们心中烦乱时,难免容易过度敏感、思考有盲点,此时很需要有人能给我们一个安全的空间,陪我们一起整理自己内心的失序。当别人缺乏同理心,贸然给了信仰标准答案时,其实我们生气与委屈背后,藏着的是满满的失望,因为我们如此渴望能有人理解、能有人愿意好好关心自己,没想到却得到质疑与否定,此时难免会迁怒那些好心却办坏事的弟兄姐妹。

今天我们若有机会陪伴在困境中的朋友,将心比心,我们不需要用道理“说服”对方接受上帝爱Ta,我们要先爱Ta,先和悲伤中的Ta同在、共情,让对方直接感受到上帝正透过我们向自己表达不离不弃的爱。

或许我们从没有想过这些习惯用语被不适当运用,好意会变成伤人的语言,但是透过这些弟兄姐妹勇敢地分享,让我们能多一分理解他们受伤的感觉,这也就代表我们有机会学习如何去爱,练习在话语蹦出口前,先忍一忍,快快地听慢慢地说(参《雅各书》1:19),为了爱邻舍而勒住口舌,并求圣灵帮助我们传达出对他者真诚的关怀,落实爱的实践。

结语

其实,我们与人之间的谈话重点,始终不是在解决对方的困难、安慰对方的心情,而是透过耐心倾听与陪伴,在对话中跟对方的心连结,成为Ta心灵上的“拐杖”,使其能继续发展跟上帝的关系。

当我们愿意成为软弱者生活上的支撑,听Ta多说一点的同时,也就提供了真实的帮助,这会比“我会为你祷告”,传递出更真实的爱。

作者:神学少女,轉載自“有盏灯”

本文純屬作者觀點,不代表角聲佈道團立場與發言

.jpg)