基本信息

詳細內容

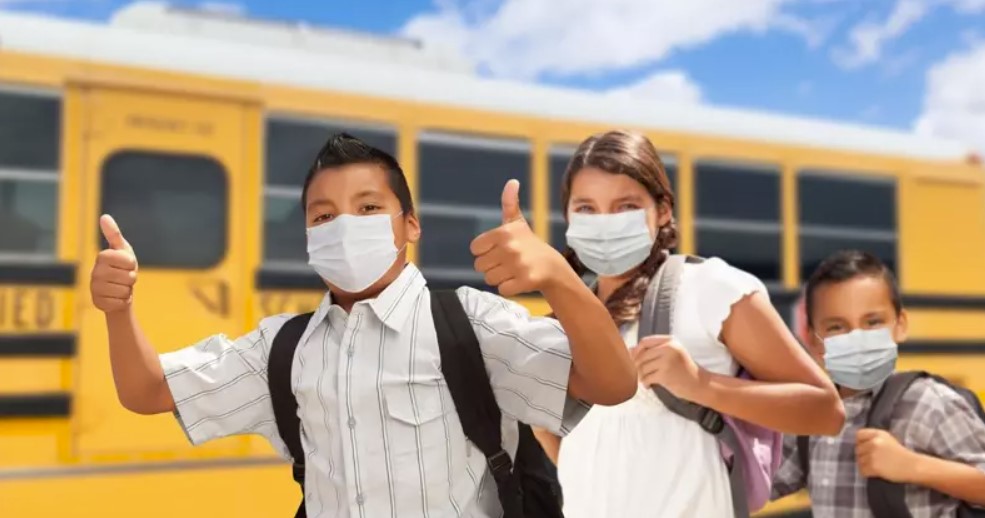

眼看美國各地的中小學校紛紛重開,孩子們終於能回到校園,與已經闊別一年的老師和同學面對面互動,家長們也終於能鬆一口氣,更專注於自己的工作和生活;但有意思的是,亞裔學生返校的比率卻與其他族裔相差懸殊,包括華裔在內的不少亞裔家長表示,不管是學校的防疫標準和操作,還是當下仇恨亞裔的社會環境,抑或多代同堂的居住方式(intergenerational households),都是他們思來想去不急著讓孩子返校的重要原因。

「我認為在家上網課從效果上看沒有任何好處,最主要是圖個安全,可以規避所有風險。」華裔家長梁凱文堅持不讓正讀高中的兒子返校,他表示,從目前看,疫情還處於不可控的階段,「風險不可控、還要持續多久也不可控」。唯一讓人略感樂觀的是疫苗已經開打,如果夏天能夠實現全民打疫苗,那麼「秋季新學年開始時才可以比較放心地讓孩子回學校」。

梁凱文說,相較實體教學,遠程教學確實有很多弊端,而且每個孩子的學習習慣和基礎都不一樣,上網課所產生的效果也不一樣。「但就學習來說,尤其是孩子到了中學階段,我覺得環境不是最重要的,專注度反而更重要,無論身處什麼環境,學習的時候你自己能排除干擾、專心致志才是關鍵。」只要把時間管理好,學習計畫安排好,完全可以繼續在家上網課。

在家學習 減少染疫風險

在疫情尚未徹底過去的情況下,病毒依然防不勝防,學校能否做到嚴格防疫,又能否保障所有教職員工的安全,還是個未知數。梁凱文認為,在家學習是最安全的,能避免掉校園裡以及通勤時所有的染疫風險。「過去一年,孩子好不容易適應了網課的形式。如果急於回去,萬一學校在防疫上有疏漏,產生了嚴重的後果,所有學生又得回家上網課,剛調整好的學習狀態再次被打破,這種反反覆覆對孩子的傷害更大。」

華裔家長小雷是一名公立學校老師,她每周僅選兩天讓讀四年級的女兒返校,且「回到校園的目的並不在於學習,而是在於社交」。她表示,由於剛從紐約市布魯克林(布碌崙)搬到曼哈頓生活,女兒也進入新的學校,需要結交新的小夥伴。「她現在的很多同學從幼稚園開始就認識,家長之間互相了解、比較熟悉,所以並不介意平時孩子們一起玩;但對新來的孩子缺乏了解、就相對謹慎。」

雖然女兒平時防疫意識非常強,「比我都還小心謹慎,能不出門就不出門」,但因為有社交的需求,所以學校在推出線下和線上相結合的混合制(hybrid)教學後,小雷還是決定讓孩子每周回學校兩天,希望能幫孩子迅速和同學們熟悉起來,「而學習真的不是我們的第一考量」。

謹慎防疫 校園做足準備

至於學校,當然是在盡力做好防疫的工作,比如她任教的學校,師生每天在進校園時都需量體溫,入口處的牆上貼有手機二維碼,需要掃碼填寫問卷,回答最近有沒有接觸過確診或疑似染疫的人、自己有沒有發燒等安全相關的問題。上課時師生全程戴口罩,「偶爾有孩子的鼻子會露出來,及時提醒就好,學生其實都很乖,有很強的自律性,也適應了過去一年防疫上的要求,比如吃完飯他們都會坐在各自的座位上玩,並不會亂跑動」。

小雷說,對於能夠重新回到學校,可以和同學老師面對面地講話,孩子們普遍都很高興。且面對面教學的效果確實非上網課所能比,「像我現在能夠坐在他們身邊,真正拿起筆在他們面前教寫字,我寫一個,他們臨摹一個,這感覺真的和隔著電腦屏幕時大不同」。

老師們也都很注意衛生,隨身帶乾洗手液,校方還會主動幫忙訂購防疫用品。

根據《華盛頓郵報》(Washington Post)的最新報導,無論家住何地、社會經濟地位如何,隨著全美中小學校陸續重開、學生相繼回到教室上課,亞裔家長卻遲遲不願把孩子送回學校去。以紐約市為例,雖然亞裔學生占學生總量的18%,但返校的亞裔學生卻連12%都還不到,為所有族裔中的最低比率。

在維州最大的學區費郡公校系統(Fairfax County Public Schools),僅有三分之一的亞裔學生回到教室上課,也是所有族裔中的最低比率。田納西的Metro Nashville Public Schools,亞裔學生選擇回到教室上課的人數不到一半,但白人學生返校的數量卻有三分之二之多。芝加哥的白人學生中,也有三分之二選擇返校上課,而亞裔學生僅有三分之一決定回去。

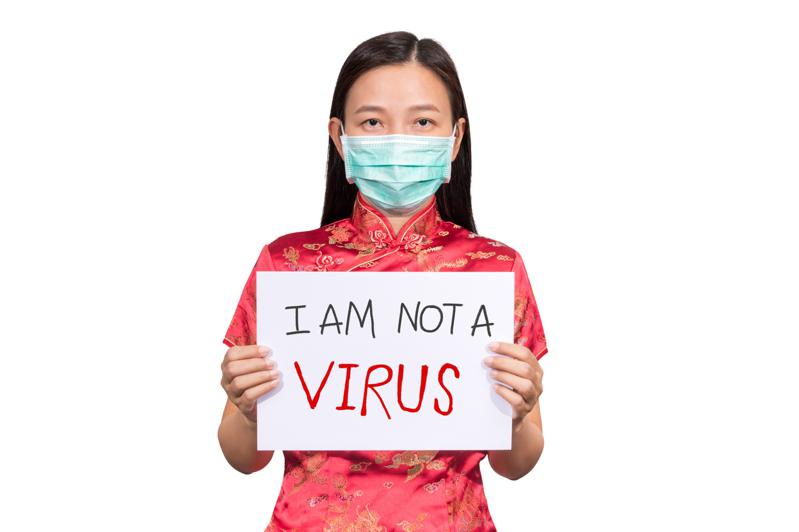

亞裔困擾 怕返校遭歧視

很多亞裔家長還擔心子女到了學校會被欺負,特別是去年疫情爆發之後,時任總統川普曾在公開場合多次使用「中國病毒」(Chinese Virus)和「功夫流感」(Kung Flu)這樣具有種族歧視味道的字眼形容新冠病毒,使美國各地針對亞裔的襲擊和騷擾案件不斷增加,時至今日仍層出不窮。

雖然學校重開是好事,可以很大程度減輕雙職工父母的壓力,但這種大的社會環境卻讓家長猶豫是否該把孩子送回學校。美華協會紐約分會前任會長、哥倫比亞大學現任兼職教授歐陽蕭安(Elizabeth OuYang),是一名長期致力於打擊仇恨犯罪的民權律師,她表示,有的亞裔家庭非常害怕出門,不少家長和孩子都曾反映出門時遇到陌生人騷擾,朝他們大喊「說英文!」或者「滾回你的國家去!」所以家長不敢讓孩子自己通勤去學校,而是繼續在家上網課。

紐約市曼哈頓華埠一所學校的校長說,有位母親本來已經讓孩子返校上課了,但某天兩個人在地鐵上被騷擾後,又重新選擇回家遠程學習;還有的家長擔心到不敢出家門的程度,為了讓學生的學習進度不受影響,學校不得不把一些學習資料和用品郵寄給他們、或者送貨上門。

費城華埠殘障人士維權項目(Chinatown Disability Advocacy Project)的共同創辦人Anna Perng也說,曾有家長反映子女在公車上被騷擾。去年夏天,社區還有一名孕婦遭到女性遊民攻擊,不斷用髒話罵她、還打她的臉,警方發出通緝之後,雖然最終將其逮捕,但這件事還是讓費城的整個亞裔社區都心神不寧,不少家長都向她表示,不敢再去學校領學習用品或免費午餐。

子女都在馬里蘭最大的學區蒙郡公校系統(Montgomery County Public Schools)上學的母親劉Lisa認為,她確實覺得孩子在家上網課的效果還可以,所以不急著讓孩子回學校,但也確實擔心孩子返校之後,會有其他的小朋友口無遮攔,說出一些類似「都是因為你們,我們過去一年才都無法到校上課」的話。

不過早就返校授課的小雷表示,家長在這一點上不必過於緊張,像她就從沒在學校被任何學生或老師偏見對待過,「僅有兩名學生,一個問我中國人是不是吃蟲子,另一個問我他媽媽告訴他中國人吃蝙蝠、是不是真的?」這兩次發問並不帶惡意或者侮辱的意味,「他們只是疑惑,所以坦誠地來問我」。作為老師,她除了向學生解釋,也提醒學生不能隨便給其他人貼標籤,還找機會為學生做不同文化間的對比。「我女兒之前所在的學校基本沒亞裔,疫情在中國爆發後,也沒有任何人嘲笑過她。」

霸凌問題 不要害怕面對

專攻兒童和青少年領域的紐約州執照臨床心理治療師梁佳欣(Zoe Liang)說,因為擔心孩子被不公對待而不返校,短時間內雖然可以解決問題,「但長期看沒有任何好處」。

她認為,被歧視或霸凌的原因有很多,針對的點各不相同,種族、性別、經濟地位、體重等都可能是,並非只有身為亞裔這一個,「這是整個亞裔群體需要面對的課題,但顯然大人的感受多過了孩子」。

這個時候家長應該做的是化危機為轉機,「這是正向心理學中一個很重要的概念:我知道有問題存在,但我不害怕去面對,能做到這一點的家長,對孩子來說就已經樹立了最好的榜樣」。家長也要讓孩子知道,如果在外面被欺負,應該及時告訴家長或老師,家長也應幫孩子積極發聲和維權。社區更需要團結起來,為家長提供支持和幫助,而不是讓他們單打獨鬥,「這是亞裔最欠缺的東西」。

另外讓人感到遺憾的是,亞裔的傳統文化中,默認晚輩須無條件順從長輩,這就形成了一種矛盾。梁佳欣表示,一方面,家長告訴孩子出門在外要與偏見和不公抗爭,另一方面,孩子在家裡卻是父母的附屬品,不能有任何反抗的行為,「家長沒有於日常生活中教育孩子如何自我尊重、設定邊界」,這一點需要亞裔進一步反思。

紐約兒童中心(The Child Center of NY)社工督導(clinical supervisor)黃峰滔說,目前全美上下都在抵制反亞裔的言行,已經成為風潮,這對家長來說正好是個機會,應該積極參與其中、甚至帶著孩子參與其中,趁機教育孩子如何鑑別和應對種族歧視。且目前有很多資源可供家長利用,比如警方專門成立打擊反亞裔的工作組,政府提供投訴、舉報等求助方式,還有教育宣導,像是韓裔作家Joyce Y. Lee就於去年發表了漫畫書《Young, Proud and Sung-Jee 》,非常直接地探討孩子若在學校遇到種族歧視該怎麼辦。

「最不應該做的就是逃避,避而不談絕對不是解決問題的方式。」黃峰滔表示,家長應意識到孩子不可能一直不出門,倘若擔心子女回到學校會被怪罪疫情禍起亞裔身上,那麼繼續在家上網課、不返校,一些偏見人士還可能會換另一種說詞:「不來正好、更安全了」,也是在激化矛盾。

所以家長應該保持開放的態度,積極面對和討論種族歧視的問題,「別說外族裔,就連同族裔之間也有很多互相的歧視、自我的歧視,是時候去正面面對了」。

美國醫療領域的亞裔工作人員很多,雖然亞裔只占全美人口總數的6%,但醫生和護士中卻分別有18%和10%都是亞裔,因為有著更多的一線抗疫經驗,也意味著他們在更謹慎地防疫。再加上很多亞裔家庭都是老人小孩住在一起,這也成為家長不願子女返校的原因,擔心孩子萬一在外感染病毒,會在家庭內部傳播。

專家提醒 不返校礙學習

菲律賓裔護士Suzanne Lirazan長期在一線工作,去年4月她所照顧的一名新冠患者,彌留之際就是由她陪伴在床邊。但是下班回到家後,他們全家人都生了病,因為需要隔離,她一個月都沒見到九歲的兒子。所以她非常擔心如果喜歡社交的兒子回到教室上課,可能會從學校帶回病毒,對她和年邁的父母來說都是風險,去年的經歷她不想再遭遇一次。

非營利教育機構「新教師計畫」(The New Teacher Project)負責美國中西部學區的副總裁Mya Baker表示,不返校可能會給學生帶來災難性的影響,特別是對亞裔移民家庭或難民家庭來說,在「模範少數族裔」(model minority)的迷思下,這一群體的教育需求和資源更容易被忽視。

事實上,很多亞裔社區都面臨著與非洲裔和西語裔相同的挑戰:家庭條件貧困、存在語言障礙、學校教育資源不足,像是紐約市每五名亞裔中就有一人生活貧困,是所有族裔中貧困率第二高的群體。丕優研究中心(Pew Research Center)的統計數據顯示,美國的亞裔家庭中,有近三分之一為多代同堂居住,數量幾乎是白人家庭的一倍,且亞裔家庭的貧富差距也為全美各族裔中最大,那些富裕的家庭給外界留下的印象,常常會讓貧困的家庭更少受到關注。

Baker說,很多人覺得遠程上課亞裔學生表現得要比其他族裔要好,卻忘記了那些多代同堂居住、家庭成員在家並不講英文的亞裔孩子,他們本來學習就不理想,現在面臨的問題則更多。以明尼蘇達的東南亞難民社區為例,2019年秋季學年,有7%的亞裔學生成績為不及格(F),到了2020年秋季,這一比率增加了四倍多、達到30%。

美國所有亞裔家庭中,有約三分之一英文水平欠佳,學校應該加倍努力與這一部分亞裔家庭取得聯繫、建立溝通,讓家長能安心把子女送回學校,並確保他們不會在學校成為別人針對的對象。

本文純屬作者觀點,不代表角聲佈道團立場與發言

.jpg)